"Musiqi dünyası" № 3 (100) 2024

Article №12; 107-118 pр.

Таира КЕРИМОВА.О ПЕРСПЕКТИВАХ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ФОЛЬКЛОРА

Text PDFI. Несколько слов о гендере в культуре

Гендерная тема вошла в мою профессиональную жизнь очень давно. В 1988 году я приняла участие в третьем собрании Study group music and gender в рамках симпозиума ICTM и фестиваля «Женщина в музыке». Оказалась там по счастливому стечению обстоятельств: мой оппонент И.И.Земцовский подарил автореферат только что защищенной диссертации о колыбельных песнях одному из сопредседателей группы Сюзанне Циглер. Исходя из типично «женской» тематики этого исследования, Сюзанна Циглер сочла уместным пригласить меня в Гейдельберг, где я сделала сообщение о роли материнского фольклора в экологии культуры.

Возглавляла эту секцию известный этномузыколог Маршия Херндон, предложившая изучение роли гендера в формировании различных пластов музыкальной культуры [1]. В состав рабочей группы входили этномузыковеды и антропологи, а само направление только начинало формироваться, потому большинство докладов освещало тему женщины в различных культурах.

Мои исследования 80-90-х годов проходили в том же русле, итогом чего стали книга «Материнский фольклор» (1992), компакт-диск «Любовь и жизнь женщины» (1996), а также разработка плана докторской диссертации о фольклоре азербайджанских женщин. Словом, специально гендерными исследованиями в фольклоре я не занималась вплоть до знакомства с книгой психолога Р.Ибрагимбековой об азербайджанских келагаях – традиционных шелковых платках, в технологии изготовления которых мужчинам и женщинам отводились специфические роли [2]. Неожиданный взгляд на культуру, а также оригинальные положения работы казахского этномузыковеда Д.Амировой [3] о гендере в казахском фольклоре побудили меня поразмышлять над собранным мною материалом в новом, как мне кажется, перспективном ракурсе.

В основе гендерного подхода лежит идея о том, что половые роли мужчины и женщины в той или иной культуре подчиняются определенным социальным ожиданиям, вытекают не только из биологических различий, но более всего из их социальных ролей в обществе. В этом направлении наиболее важными для нас являются исследования антрополога Маргарет Мид [4], показавшие различия половых ролей в разных культурах.

Изучение теории гендера как социокультурной характеристики биологического вида, на наш взгляд, будет наиболее продуктивным при обращении к масштабному массиву исследований по фольклору.

Для меня гендер стал камерой обскура, позволившей выявить новые смыслы в известных, давно изученных жанрах и ритуалах нашего фольклора, что в свою очередь дает возможность по-иному взглянуть на артефакты национальной культуры.

Обзор этномузыковедческой литературы по гендерной тематике показывает, что в большинстве исследований тема женщины в фольклоре доминирует над ожидаемым изучением влияния половой принадлежности на тип, характер, способы звукотворчества и принципы жанрообразования. Акцент на женской тематике сохраняется даже в широкой по охвату и программной, по сути, работе петербургского этномузыковеда Е.Е. Васильченко «Гендерная тема в культуре мировых цивилизаций» [5]. Автор предлагает рассмотрение проблемы «женщина-общество-музыка» на 3-х уровнях:

1. участие женщин наряду с мужчинами в акциях, связанных со звуко-музыкальным выражением;

2. выделение женского творчества в особую социальную нишу, в том числе, и в результате дискриминационных мер, отражающих ту или иную идеологию;

3. формирование специального слоя музыки внутри установившейся традиции женского музицирования.

Соглашаясь в целом с предложенной классификацией и выражая благодарность автору за интереснейший кросскультурный обзор, я предлагаю не останавливаться на констатации фактов женского музицировани, а более пристально взглянуть на истоки гендерной стратификации в исторической ретроспективе. Стоило мне поставить перед собой вопрос «почему?» в фольклоре многих народов устойчиво бытует ниша женского музицирования и насколько социально оправдано дистанцирование его от музицирования мужчин, когда возникло и чем оправдано сотворчество женщин и мужчин в музыке и танце – передо мной открылись тропинки в дальние дали древнейших пластов нашей культуры. Благо, предки азербайджанцев запечатлели в каменной летописи Гобустана главные ценности своего миропорядка (имею в виду наскальные рисунки эпохи неолита и энеолита в местности Гобустан, расположенной в 40 км от Баку).

II. Наблюдения. Гипотезы. Прозрения.

Анализ гобустанской панорамы с гендерной позиции позволяет говорить о своеобразном динамическом неравновесии социальных ролей мужчин и женщин в далеком прошлом. В процентном отношении изображений женщин здесь немного, но их значение, тщательность проработки говорит об особом отношении к ним, как средоточию идеи плодородия, живородящей силы. Как здесь не вспомнить азербайджанскую пословицу: «ata böyüktür, ana Müqəddəs»! («Отец велик, но мать священна»). А то, что свято – не тиражируется.

Наскальные рисунки, опубликованные в книге о Гобустане академиком И.Джафар-заде [6], можно поделить на группы: большие мужчины, большие женщины, большие странные существа (по-видимому, это демоны, играющие важную роль в миропонимании древних людей), люди маленького роста без признаков пола, среди них небольшое количество фигур, формы которых напоминают больших женщин.

Сознательно обходя острую дискуссию по вопросу о существовании (или - не существовании) эпохи матриархата, отмечу, что Гобустан позволяет говорить о поклонении женщине, как воплощению идеи плодородия.

Подтверждением тому являются повторяющиеся треугольники острием вниз – это и признак пола, и графическое изображение символа плодородия (рис.1).

На рисунке 2 изображено несколько фигур, две из которых большого роста. По всей видимости, это мужчина (со знаком пола) и женщина, над которой начертаны нисходящие волнистые линии, что по единодушному утверждению ученых интерпретируется как символ воды, осеняющий женщину благодатью плодородия. Обратим внимание на поперечные линии поверх плечей, что может читаться как луки – символы высокого положения изображенных людей (о символике лука будет сказано ниже). Другой атрибут, которым снабжена женщина, напоминает мотыгу. Это может говорить о зарождении мотыжного земледелия – более надежного источника пропитания, чем охота. И если такой работой занимались женщины, то это также повышало их статус в древнейшем обществе.

Важным аспектом мне кажется равноположенная позиция мужчины и женщины – они одного роста (гендерное равновесие?), и то, что «двойной портрет» дублируется чуть поодаль. Не говорит ли это о том, что изображенная пара представляет собой «высшие существа», которые научили людей охоте и земледелию?

Об особом отношении к образу женщины свидетельствует нанесение узоров на ее тело (рис.3). Общеизвестно, что этот тип украшений (татуировка, раскраска) у древних людей выполнял роль оберега, защиты от злых духов. Не могу пройти мимо поразительного совпадения принципов орнаментации фигуры гобустанской праматери (рис.3) и статуэтки Венеры Энеолита (рис.4), найденной очень далеко от Гобустана [7]. Сама по себе идея узора — оберега, впервые появившаяся в нашей культуре на скалах Гобустана, является одним из устойчивых ее архитипов.

Если огромные фигуры женщин часто стоят отдельно, то мужчины-великаны на изученных мною рисунках изображаются или рядом с женщинами, или группами. Это может свидетельствовать о том, что время поклонения мужчине и его силе еще не пришло. Зато очень показательны с точки зрения гендерного равновесия сцены, где великаны — мужчина и женщина — окружены маленькими фигурками бесполых людей, стоящих в шеренге. Такие изображения можно интерпретировать как ритуальные сцены, тем более что на фоне присутствуют животные, охота на которых жизненно важна для людей того времени.

И еще немаловажная деталь: на рисунке 5 и мужчина, и женщина изображены с раскрытой пятерней. Этот характерный штрих ученые интерпретируют как символ шаманского ритуала (до сих пор в одежде и атрибутике шаманов присутствуют изображения раскрытых рук). Что касается шеренги людей (эта картинка стала знаковой для Гобустана), то во многих случаях можно увидеть на голове пляшущих маску, что опять-таки подтверждает идею о ритуальном значении подобных рисунков (рис.9).

Теперь вкратце охарактеризую типы фигур женщин, первой и главной среди которых считаю стоящую отдельно фигуру женского божества (рис.3).

Древний художник создал подлинное произведение искусства — оригинальное по композиции, емкое по выражению основной идеи. В этом наскальном опусе удивительно просматриваются как интеллектуальный уровень, так и эстетический вкус его создателя. Об этом свидетельствует и вертикальное положение фигуры, высеченной на высокой скале, что вызывает у зрителей, вынужденных смотреть наверх, священный восторг; и удивительная плавность линий; и пропорциональность композиции; и создание симметрии из асимметричного мотива, зашифровывающего семерку как сакральное число (3+4 черточки); и ненавязчивое использование треугольников и поперечных линий как символов женского начала и плодородия. Все это делает фигуру женского божества квинтэссенцией духовного опыта наших предков. Уровень их мышления обнаруживает очевидную конвергентность паттернов их и нашей мыслительной деятельности. И это окрыляет возможностью “общения” с носителями гобустанской культуры, несмотря на ее умопомрачительную многотысячелетнюю удаленность от нас.

«Мы можем ошибаться, — пишет Пьер Тейяр де Шарден, автор выдающегося исследования о феномене человека, — интерпретируя на современный лад отпечатки рук, ритуальные изображения заколдованных бизонов, эмблемы плодовитости, в которых выражены занятия и религия ориньякца или магдаленца. Но мы не можем ошибиться, когда в совершенстве передачи движения и силуэтов, и в неожиданной игре орнаментальной чеканки обнаруживаем у художников этого отдаленного периода наблюдательность, воображение, радость создания: – эти цветы сознания, способного не только размышлять, но и прекрасно размышлять о себе самом» [8, с.164].

Вторым исключительно женским фрагментом каменной галереи является композиция из восьми женщин в пещере Ана зага (рис.1).

Начну с того, что пещера скрыта от посторонних глаз, и уже одно это наталкивает на мысль о таинстве некогда происходящих здесь событий. Можно также предположить, что это художественное воплощение древнейшего обычая изолирования беременных женщин (в том числе и в пещерах!), распространенного на обширных территориях и в различных культурах, о чем пишет антрополог Арнольд ван Геннеп [9]. Скорее всего, здесь в присутствии женщин — покровительниц рода и носительниц тайных женских знаний — проходил обряд инициации, а сама композиция изображает сцену посвящения: девушку приводят к женщинам, умудренным опытом, беременным и многократно рожавшим, для обучения ее тайнам Женственности.

Особый интерес вызывают поперечные полосы, высеченные поверх фигур в районе плечей и груди. По всей видимости, это луки, приобретшие к тому времени апотропейный смысл. Изучая материалы об отношении древних цивилизаций к луку со стрелами как к одному из первых изобретений человека и находя подтверждение тому, что Homo Gobustanis уже пользовался этим орудием (среди гобустанских петроглифов немало изображений лучников на конях и без коней), можно предположить, что на рисунке 1 мы видим именно луки. В исторических источниках более позднего времени много говорится о женщинах-лучниках, более того, «… в погребениях женщин, иногда девочек, находят колчаны с набором стрел», — пишет исследователь изображений лука со стрелами в древности М. Касумова [10]. Напомню также данные этнографии детства у древних тюрков: в колыбели мальчиков и девочек клали миниатюрные луки со стрелами в качестве оберега. Интерпретация этого сакрального предмета варьируется от знака власти, магического оберега до символа женского лона (имею ввиду сам лук, тогда как стрелы ассоциировались у древних с мужским началом). Исходя из сказанного, я склонна видеть в больших поперечных полосах, начертанных поверх фигур женщин, именно луки, дополняя к вееру смыслов, приведенных выше, значение лука как оружия для охоты (на что намекает изображение быка на втором плане) и символ высокого положения женщин в обществе той эпохи.

На мой взгляд, статус каждой участницы композиции определялся количеством и типом полос на их телах. И треугольники, и горизонтальные полосы помимо знаковой женской обереговой символики могли носить и прагматическую смысловую нагрузку. Если у фигуры «девушки» — неофита на теле нет полос (кроме известного знака пола вертикальной линии, щели), то наличие геометрического орнамента у других семи женщин несет функцию «ритмической фиксации времени» [11]. Это своего рода «атлас» для вычисления регул, сроков беременности, числа успешных родов. Интересно также, что на первой слева фигуре насчитывается десять линий (эквивалент десяти лунным месяцам беременности). Тут есть и дополнительные детали, отсутствующие у других женщин, – кружок и вертикальная полоска. Скорее всего, они указывают на наступление у этой женщины срока родов: открывающуюся щель и спускающийся плод.

О том, что женщины-хранительницы рода были также и хранителями знаний, говорит такой малоприметный факт, как нанесенные на область головы и груди двух женщин многочисленные точки (рис.6).

Аналитики первобытной символики склонны считать скопление углублений началом календарно ¬математических знаний у людей древности [9]. Ни на одной из мужских фигур точечного орнамента нет!

Что касается художественной идеи композиции в пещере Ана зага, то здесь самым ярким является сочетание четких линий на фигурах с их мягкой обтекаемой формой, которая впоследствии найдет воплощение в пластике кувшинов, занимающих центральное место в быту и культуре древнейших людей. Об отождествлении женской фигуры с кувшином (кюп) мы еще поговорим.

Об уровне эстетического сознания авторов композиции говорит их ощущение ритма, симметрии, а также зрелое освоение пространства. «Ритмы старше знаков, знаки старше образов и в сознании, и в искусстве», - справедливо писал исследователь древнего искусства Б.Фролов [11]. Потрясающее чувство ритма наблюдаем также на рисунке 9a.

Экскурс в Гобустанскую культуру, имеющий целью рассмотреть взаимодействие социальных ролей женщин и мужчин, показал, что принцип обособленности женской и мужской субкультур уходит корнями в целесообразность их разделения для выполнения единой цели - сохранения жизни.

Вернувшись из умопомрачительной древности (10-6 тысячелетий до н.э.!!) в исторически обозримые времена к нашему фольклору, спрессовавшему в себе наследие различных эпох, перейду к анализу азербайджанских групповых плясок с точки зрения гендера. Но сначала поставлю вопрос – можно ли в огромном корпусе азербайджанского фольклора отыскать следы столь важного для предков инициального обряда?

С этой целью останавлюсь на рассмотрении двух типов хороводов. Это девичьи обрядовые песни/пляски Кюп махнылары и хороводы яллы, исполняемые девушками и юношами.

И вновь «гендерный» вопрос: почему Кюп махнылары (качельные песни) должны были исполняться исключительно девочками и девушками вдали от мужских глаз, а во время исполнения яллы девушки и юноши плясали вместе? Что такое качельные песни и какова цель этого в прошлом обряда, а ныне обычая?

Начну со слова кюп, которое в азербайджанском фольклоре имеет несколько значений: 1) кувшин для хранения продуктов; 2) чан для варки шелковых нитей для келагаи; 3) кувшин для захоронений (это древний тип погребения, когда кости умершего складывали в кувшин в позе эмбриона, веря, что покойник заново родится, поскольку находится в сосуде, напоминающем лоно матери – как тут не вспомнить конфигурацию гобустанских женщин); 4) качели; 5) ступа Бабы Яги (Кюпе Гирен Гары).

Исследователь исторических корней сказки В.Я.Пропп считает Бабу Ягу мифическим существом, находящемся на границе живого и мертвого царства [12]. В этом образе главным элементом, на мой взгляд, является ее ступа кюп - средоточие пространства жизни. Садящаяся в нее Баба Яга становится живой, будучи мертвой. В турецком фольклоре Баба Яга – Коджа Кары – садится в кюп и там колдует. У этой героини тюркских сказок есть и другое имя - Дэв Анасы, образ которой ближе к архаической Праматери: она огромного роста, с большими грудями (ничего не напоминает?) (рис.10).

Если сказочному герою удается поесть молока из ее грудей, то она ему покровительствует и помогает [13]. Но ярче всего семантика слова кюп раскрывается в азербайджанской загадке: «o yan təpə, bu yan təpə, ortasında qızıl кüрə» (с одной стороны холм и с другой стороны холм, а посередине золотой кувшин). Разгадкой является яйцо, да, да! Кюпе приравнивается к яйцу - эмбриону жизни.

И наконец, кюп – это качели, на которые садятся юные девушки, собираясь для этого в удаленном месте, где бы их никто не видел. Этот обряд распространен во многих районах Азербайджана, кроме Апшерона (это, видимо, связано с отсутствием леса. Хотя качели были в каждом дворе, как правило, вешались на тутовнике, но качаться на них в поле зрения мужчин считалось верхом неприличия. В песенно-обрядовую форму катания на качелях на Апшероне не сложились).

Как правило, весной или ранним летом молодые девушки собирались и шли в лес. Там они вешали качели, пели песни эротического содержания, водили хороводы. Все это действо называется кюпе гетме. Казалось бы, какая тут связь с Бабой Ягой и кувшином? Если кюп – это начало жизни, средоточие живородящей силы, то значит и качели должны иметь некий потаенный смысл, связанный с этими понятиями.

Разобьем этот обряд на четыре составные части:

а) наличие качелей как органайзера обряда;

б) песни шутливо-эротического содержания;

в) проведение обряда в потаенном месте;

г) физиологические ощущения при качании;

д) магическое отождествление (магия подобия) качания на качелях с сексуальными действиями;

е) хлестание ветками ног качающихся девушек.

Все перечисленные факторы позволяют отнести обряд кюп махнылары к пережитку древнейшего инициального обряда на его лиминальной (промежуточной) стадии. Девушки, участвующие в нем, еще не невесты, но они уже и не дети, и вскоре им предстоит смена их социального статуса. Каждая из них рано или поздно выйдет замуж, а качельный обряд выполняет подготовительную роль как в ментальном, так и в магическом смысле.

Опираясь на антропологическое исследование Арнольда ван Геннепа, можно считать именно нахождение в подвешенном состоянии (на качелях) главным атрибутативным признаком обряда/обычая кюп махнылары как обряда перехода:

«Так…среди обрядов, почти обязательных в различных церемониях, через которые проходят в течении жизни, встречаются ситуации, при которых человек, проходящий обряд, в течении более или менее продолжительного времени не должен касаться земли. Так как этим обрядом отмечают рождения, достижение половой зрелости, инициации, свадьбы, восшествие на трон, рукоположение, похороны, перемещение священных особ (короля, священника, и т.д.), здесь нужно искать общее и самое простое объяснение. По-моему, это действие надо рассматривать как обряд промежуточного периода. Его цель – показать, что в этот момент человек не принадлежит ни к сакральному, ни к светскому миру […]. Поэтому человека изолируют, удерживают в промежуточном положении, помогая ему находиться между небом и землей» [9, с.168]. А для этого, нет ничего более практичного и наглядного, чем качели.

Продолжая параллели с открытиями ученого, приведу еще два примера из азербайджанского фольклора. Напомню устойчивый обычай сажать невесту на коня после выхода из отцовского дома. Существует даже специальная мелодия Гялин атланды – «Невеста села на коня», исполняемая на зурне. Впоследствии музыкальное маркирование важнейшего этапа свадьбы – момента переезда (перехода!) из дома отца в дом мужа – сменяется другим, более современным символом – мелодией Вагзалы. Здесь удивительным образом проявляет себя архитипическое сознание азербайджанского народа: именно вокзал является местом ожидания, промежуточного (лиминального!) состояния. Поэтому во фрагменте выхода и переезда невесты (верхом на коне или в автомобиле) звучит мелодия Вагзалы, как символ ожидания (лиминальности).

Другим преломлением идеи оторванности от земли для прохождения стадии перехода у азербайджанцев является подвесная колыбель – нянни. Для начала отмечу, что собирая колыбельные песни и изучая этнографию детства, я удивлялась, почему у азербайджанцев два типа колыбелек, – стационарная бешик и подвесная нянни, а наряду с этим, колыбельные песни имеют разные наименования – лайла, нянни и охшама.

Остановлюсь на слове нянни чуть подробнее, поскольку фонетически (а может, даже и семантически) слова с таким корнем встречаются у многих народов. В азербайджанском языке няня означает бабушка, а нянни – это и колыбельный напев, и люлька, изготовленная из квадратной доски и веревок для подвешивания под кроватью матери, чтобы ночью она могла покачивать неспокойно спящего младенца (кстати, в языке анатолийских турок встречается похожая параллель: ниня – старшая бабушка, нинни – колыбельная; а у фарсоязычных татов, живущих в Азербайджане, сходное слово ненуй тоже означает колыбельный напев).

Однако, близкие по звучанию слова нянни и няня похожи не только фонетически. В нашей этнографии материальное «оснащение» новорожденного возложено на бабушку со стороны матери, она обязана обеспечить его одеждой и колыбелью. Более того, роженица с младенцем первые сорок дней после родов должна провести в доме своей матери. Этнограф Н.М.Гулиева в книге об этнографии детства в Азербайджане приводит в пример такую припевку:

Аnalar gülər gedər,

Матери улыбаются и уходят,

Nənələr nənni qoyar,

Бабушки ставят люльку,

Nəvəsi bələr gedər

Пеленают внуков и уходят

Сказанное подтверждает идею лиминальности младенца, лежащего в подвесной колыбели, которая во-первых воздвигается в доме материнского рода (это перекликается с наблюдениями Арнольда ван Геннепа о том, что детей в древнейшем обществе не отдают отцовской семье), а во-вторых, демонстрирует архаичные представления об опасности со стороны лиминального существа. Вот почему в приведенном выше стишке «уходят» и мать, и бабушка, произведя необходимые действия по присмотру за ребенком.

Исходя из предложенного контента, напомню выдвинутую мною в диссертации 1987-го года идею о психо профилактической роли колыбельных напевов, которые наряду с магически-обереговым предназначением, упреждали возникновение фрустрации у оставляемого в одиночестве младенца. Находясь на расстоянии, мать и бабушка коммуни-цировали с ребенком при помощи музыкальных звуков (тех же колыбельных нинни) [15].

Таким образом, исходя из теории Арнольда ван Геннепа можно утверждать, что подвесная колыбель опредмечивает представления наших предков о лиминальности, как обязательном этапе вхождения ребенка в социальную среду.

Но вернемся к качелям и обряду кюпе гетмек. Подтверждение моих рассуждений о кюпе как источнике жизни находим у последователя теории обрядов перехода Виктора Тернера: «Лиминальные существа ни здесь, ни там, ни то, ни се, они – в промежутке между положениями, предписываемыми и распределенными законом, обычаем, условностями и церемониями». Поэтому их двусмысленные и неопределенные свойства выражаются большим разнообразием символов […]. Лиминальность часто уподобляется смерти, утробному существованию (выделено мной), невидимости, темноте, двуполости, пустыне, затмению солнца или луны» [16, с.169]. Вот так, при помощи оригинальных наблюдений ученых антропологов удалось вскрыть и подтвердить факт глубоко архаичного тождества двух удаленных по значению, но одинаково звучащих слов и стоящих за ними понятий: качелей (кюп) и кувшина (кюп).

В рамках концепции перехода, а именно в контексте инициации легко объяснить и последнюю деталь качельного обряда. Хлестание ветками в его нынешней версии выступает шуточным, незаметным штрихом. В то время как исследователи инициальных обрядов считают это действие главным признаком, символом инициации (наряду с нанесением увечий и мнимым сжиганием).

Качельные песни, исполняемые в свободной от запретов обстановке, были самыми разными, но никогда не грустными. Игровая (зачастую хороводная), шутливая их природа позволяла девушкам говорить о том, что так щекотало их воображение - кто кому нравится (даже били качающихся девушек ветками по ногам, чтобы они назвали имя суженого), какими должны быть любовные отношения, словом, это был «семинар» по любовной этике. Если игрались хороводы, где шеренги девушек шли друг на друга по типу Тонгай-Мелик или Хагышта, то пелись куплеты вопросно-ответного содержания. Специфической структуры у качельных песен не наблюдается, характер музыки ритмически упругий. Они часто поются под аккомпанемент хлопков в ладоши. Диапазон этих песен преимущественно кварто-квинтовый.

Приведем несколько фрагментов из текстов качельных песен:

Мəhlədə qoç yatıbdır, Tonqay-Məlik,

Qoç buynuza çatıftık. Salamməleyküm.

Hayıf qoçun boynuzu, Tonqay-Məlik,

Quru yerdə yatıftır. Salamməleyküm.Во дворе лежит коч (взрослый баран) – Тонгай-Мелик

У него уже отросли рога. Саламалейкум

Жаль, что эти рога – Тонгай-Мелик

Лежат на жесткой земле. СаламалейкумDağlarda,meşələrdə şam yanar şüşələrdə.

Hamı yatıb yar qoynunda, mən qaldım meşələrdəВ горах, в лесах, в лампе горит огонь

Все спят в обнимку с возлюбленными, одна я осталась в лесуAyım, ulduzum, ay qız, dibekte duzum, ay qız

Gəl alım qardaşıma, olum baldızın ay qızТы моя луна, ты моя звездочка, ты соль в моей солонке

Давай сосватаю тебя за своего брата и стану твоей золовкой

Oğlan adın Yusuftur, dağlara gün düşüfdür.

Sən verən qızıl üzük barmağımdan düşüfdür.

Oğlan adın Vaqufdur, dağlara gün doğufdur,

Sən verən qızıl üzük barmağımı boğufdur.Юноша по имени Юсуф, в горах наступил день.

Золотое колечко, что ты мне дал, упало с моего пальца.

Юноша по имени Вагуф, в горах солнце поднялось,

Золотое колечко, что ты мне дал, задушило мой палец.

Сам процесс раскачивания на качелях (иногда качели взлетали очень высоко) создавал у девушек состояние легкого сексуального возбуждения. Раскачивание вверх-вниз энергетически пробуждало вторую, репродуктивную чакру (это низ живота) тем самым физиологически готовя девушек к успешному исполнению своего женского предназначения – деторождению.

Все это, а главное, санкционированное обществом (здесь вступает в силу высшая целесообразность) проведение обряда вдали от сторонних глаз, позволяет отнести его к разряду инициальных обрядов. Также, как «там» и «тогда».

Для ответа на вопрос о причинах возникновения смешанных танцев – прототипов яллы – следует вновь выстроить историческую ретроспективу, восходящую к родовому строю с его законами брачно-сексуальных отношений. Роль последних в исполнении главной задачи – сохранения человеческой популяции – трудно переоценить. Потому не случайно исследователи истории танцевального искусства видят у его истоков не только гонную охоту и войну, но также и эротику, объединяющую биологическое и духовно-эмоциональное во взаимоотношениях противоположных полов.

Танец как выражение сексуального влечения, как выброс этой энергии в движение, известен не только людям, но и животному миру. И не случайно, что в племенах, находящихся на ранне¬исторической стадии развития, сольные танцы в подавляющем большинстве имитируют брачные игры/танцы животных (в основном птиц). Именно в этих имитациях формировались элементы танцевальной пластики, некоторые из которых дошли до наших дней.

Однако для создания/исполнения группового танца умение красиво двигаться было недостаточно. Необходимо было упорядочить движения людей, превратить хаос в космос, как во время гонной охоты, так и во время встреч мужчин и женщин из разных племен на «поляне любви» (а именно здесь и происходили сексуальные контакты брачующихся пар). И тут включается паттерн ритмического в широком смысле восприятия мира. Первичное свойство ритма упорядочивать, художественно организовывать графику и композицию мы наблюдали, исследуя петроглифы Гобустана. По всей видимости это было отражением той пространственной эвритмии в действиях людей, объединенных единой целью, о чем говорил еще Карл Бюхер [17], которая превращала их спонтанные действия в художественное явление – танец. Ритмическая акцентация движения, совпадающая с биологическими ритмами танцующих в хороводе, создавала психологический эффект облегчения совместных действий.

Вторым обязательным условием достижения регулярности в действиях массы людей является наличие лидера/демиурга процесса. В структуре современных групповых танцев мы видим ведущего – яллы баши, стоящего в начале хоровода. А в некоторых вариантах яллы руководитель стоит в центре и бьет танцующих хворостинкой по ногам, подбадривая их.

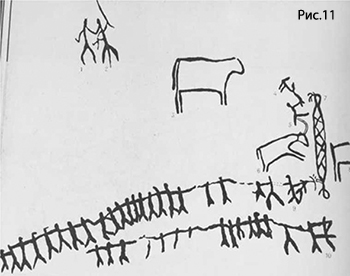

Говоря о происхождении яллы, многие исследователи соотносят их с танцами, изображенными на скалах Гобустана. Хочу обратить внимание на первого человека в шеренге танцующих на рисунке 10, голова которого отличается от прочих. Можно предположить, что на голове у него маска животного, и именно он является ведущим в этом танце. Наряду с четким ритмическим паттерном рисунка данный штрих позволяет видеть в шеренге изображенных людей танец и отождествлять его с современными яллы.

Анализируя истоки смешанных танцев, мы вынуждены коснуться кодекса брачных отношений в эпоху позднего энеолита. Ученые предполагают, что наши предки отдавали предпочтение экзогенным бракам. Скорее всего, наблюдательные праматери подметили закономерность появления здорового потомства при половых контактах с представителями других племен. Принцип выбора суженых далеко за пределами места пребывания героя четко просматривается как в азербайджанских сказках – своего рода энциклопедии – древнейших социальных норм бытия, по В.Я.Проппу [12], так и в лирических, а также героических дастанах (вспомним Кероглу с его походами за невестами).

Следование кодексу экзогамии накладывало жесткое табу на сексуальные отношения между полами внутри своего племени.

Половые контакты между юношами и девушками из разных племен осуществлялись в определенное время в определенном месте, на так называемой любовной поляне. Можно себе представить тот когнитивный диссонанс, который испытывали молодые люди, усвоившие запрет на контакт с противоположным полом, когда юношей и девушек приводили на поле любовных игрищ для непосредственного сексуального контакта. Вот тут-то на авансцену выходит иной тип коммуникации – общение при посредстве искусства, вершиной которого становится коллективный смешанный танец. Думается, что будущие жанры фольклорной лирики - словесные и песенные перебранки между юношами и девушками (айтыс - у казахов, дейишме - у азербайджанцев), хороводы со встречным движением (типа “стенка на стенку”) восходят к ситуации столкновения противоположных полов, которые постепенно переходят в любовный флирт, уходят корнями именно в это.

Что касается термина любовная поляна, используемого учеными, то наличие таковой в нашем фольклоре подтверждается одной из этимологических версий происхождения слова яллы. Автор монографии об азербайджанских народных танцах хореограф К.Гасанов пишет: «Yal həmdə yamac, dağ ətəyi deməktir. Bu həqiqətə ən yaxın fərziyyədir» (перевод: ял в значении поляны самая достоверная этимологическая версия происхождения азербайджанского слова яллы) [18]. Конечно, привязка яллы к любовной поляне вовсе не означает, что на этом удобном для групповых танцев месте не исполнялись также и мужские хороводы - ритуалы, магически обеспечивающие удачную охоту (об этих яллы пишет К.Гасанов, не вдаваясь в гендерный аспект их происхождения).

Одной из отличительных черт современного группового смешанного танца является тип скрепления хоровода: участники держатся сцепленными мизинцами. Случаен ли этот жест, встречающийся также и в хороводных танцах других народов? Наблюдение над исполнением смешанного (мужского/женского) хоровода яллы позволяет увидеть этот жест в начале танца. Когда темп ускоряется, то исполнителям приходится браться за руки. Однако, еще в 80-е годы этот штрих не менялся в течении всего танца, исполняемого в медленном и среднем темпе.

Ветераны искусства яллы, с которыми мне удалось познакомиться на этнографическом концерте в Москве в 1988 году, объясняли такое сцепление рук этическими нормами. В прошлом, когда национальный менталитет не дозволял юношам не только браться за руки, но и дотрагиваться до девушки, сцепления мизинцами было своего рода уловкой во имя исполнения более важного акта – сохранения традиции смешанного танца, уходящей вглубь веков.

Иными словами, совместное исполнение хороводов юношами и девушками вопреки законам этики более позднего времени являлось, повидимому, такой же экзистенционально важной формой жизни древнего человека как охота, земледелие и забота о сохранении рода.

Изображенные на скалах Гобустана групповые танцы, где участники держатся за руки или плечи, скорее всего танцы мужчин. Подобное скрепление хоровода придает ощущение единства, придает мужество и силу духа участникам ритуальных плясок, подготавливая их к гонной охоте (рис.11).

Другой важной особенностью смешанных танцев типа яллы является их прыжковый характер. За этим стоит важный энергетический подтекст причины возникновения древнейшего танца. Связь прыжковых танцев с сексуальностью объясняется сильной активизацией второй чакры, что способствует выбросу сексуальной энергии вовне: именно так эмоции получают импульс к действию.

Гендерный подход может пролить свет на происхождение своеобразного полиморфного облика древнего шамана и его культурно-исторических потомков-бакши/озанов/ашыгов.

Глубокая тишина, окутывающая нас среди скал Гобустана, обманчива. За изображениями людей и зверей стоит гул и рев, крики и топот ног. Концепция миропонимания чукотских шаманов – «живущий имеет голос» – применима и к Homo Gobustanis. Но их звуковые контакты с окружающим миром - видимым и невидимым - у женщин и мужчин разные. За этим стоит физиология, которая в данном гендерном контексте имеет специфическое преломление. Британские ученые [16] обнаружили, что очевидная разница мужских и женских голосов зависит от всего одной (!) дополнительной форманты в голосовом аппарате мужчин. Она делает мужской голос более пригодным для коммуникации с себе подобными, обладает большей степенью убедительности, суггестивности.

В противовес ему в женском голосе британцы акцентируют музыкальный аспект, умение вокализировать даже во время разговора. Кроме того, женский голос обладает «проницаемостью», его можно различить даже в гуще звуковой пелены. Предполагаю, что это и стало основанием для выполнения женщинами роли медиатора между видимым и невидимым мирами. Если мужчины архаических времен пользовались своим голосом как орудием против хищников и врагов, как средством сплочения массы в коллектив, имеющий общую цель, то голос женщины был более эффективен в качестве оберега. Ее тихое, но интонационно более богато оформленное пение было направлено на защиту рода от потусторонних сил. Видимо, потому мы видим женщину во всех обрядах перехода: рождение, охрана матери и ребенка, инициация девочек, свадьба, похороны, а далее календарные обряды (контакт с природой), земледельческие и скотоводческие песни. Магическая роль приуроченного пения реализуется через музыкальный звук, занимающий высшее положение в звуковой деятельности человека: звук - звучание - музыка.

Сакрализация женского начала у древних людей, поклонение матери рода возложили на женщину роль жрицы/шамана. Мысль о том, что первыми шаманами во времена поклонения духам предков и всевозможным духам природы были женщины, не нова. Она находит подтверждение в мотивах сказок, где шаманы получали инициацию от женских божеств типа Албасты. В азербайджанских сказках также устойчиво присутствует мотив победы женщины с ее сверхспособностями над коварными дервишами [13]. Передача шаманства от женщин к мужчинам опредмечивается в костюмах шаманов разных народов, где непременно присутствуют элементы женской одежды. Д. Амирова указывает на использование казахскими баксы женской шапки с пером [3].

Гендерный взгляд на истоки фольклора позволяет увидеть еще один важный момент. Древнейшая приоритетная роль женщины в общении с потусторонними силами усматривается нами в использовании шаманами/озанами особых, несвойственных мужчинам тембров, среди которых ярко выделяется манера пения азербайджанских ашыгов. Давно преодолев этап шаманизма (а может и передоверив его дервишам), азербайджанские озаны/ашыги поют высоким голосом, колорируя его горловыми юбиляциями, далеко уводящими их тембр от повседневного мужского диапазона и характера фонации. Я предполагаю, что, растеряв во время смен политических формаций внешние атрибуты исконного костюма, азербайджанские ашыги сохранили глубинную суть своего искусства – его древний, женский по существу, тип вокализации. Не пытаются ли они этим подражать специфической «музыкальности» женского голоса, не есть ли это зашифрованное обращение к неиссякаемой силе женской ипостаси?

III. Послесловие

Предвижу скепсис и упреки в моем чрезмерном восхищении людьми, жившими в Гобустане 10 - 6 тысячелетий до нашей эры и оставивших на скалах свои послания. Сложившийся у современников стереотип восприятия архаичных людей как существ диких и примитивных пытался разрушить еще Л. Леви-Брюль в своих знаменитых книгах «Первобытное мышление» (1922) и «Сверхестественное в первобытном мышлении» (1931). Позиция этого ученого созвучна идеям Пьера Тeйяра де Шардена, который писал: «в верхнечетвертичный период перед нами выступает современный человек в полном смысле этого слова […]. С этого момента развитие его мозга в сравнении с нашим закончено, настолько закончено, что, начиная с этой эпохи, не произошло никакого ощутимого изменения, которое бы еще более улучшило органическое орудие нашей мысли» [8, с.164].

Мой энтузиазм по поводу интеллекта Homo Gobustanis подтверждается выводами Пьера Тейяра де Шардена, сделанными в результате многолетнего изучения этапов становления жизни человека на земле: «чем лучше мы начинаем видеть прошлое, тем больше убеждаемся, что так называемое «историческое» время (вплоть до «современного» времени и включая его) – это всего лишь прямое продолжение неолита» [8, с.166]. Особенно греет душу взгляд ученого на эстетику наскальных шедевров сквозь призму искусства древнейших эпох.

К сожалению, эти панегирики интеллекту предков читали далеко не все, и потому массовое сознание продолжает ассоциировать их с беспросветным варварством. Пытаясь в меру сил разрушить этот миф, я напоследок предлагаю всмотреться в рисунок 7, являющийся для меня визитной карточкой Homo Gobustanis.

В центре композиции шаман в женской одежде (!) или женщина-шаман с короной из рогов оленя – тотема, нарисованного тут же под ногами рядом с козлом и зайцем. Человек изображен в молитвенной позе (поднятые руки с раскрытыми пальцами), над его головой два солярных знака и рисунок луны в двух фазах.

Современные специалисты по графическому дизайну могут позавидовать тому, как емко запечатлена картина трехмерной действительности древнего человека с ее иерархической атрибутацией. Нижний мир (физический уровень) – это олень, козел и заяц, обеспечивающие пропитание как материальную основу жизни; средний мир (духовный уровень) – молящийся человек, соединяющий в себе животное и духовное начала; верхний мир (ментальный уровень) –космические объекты, знания о которых стабилизируют жизнь человека на Земле. Глубокое уважение вызывает у меня древний художник, отразивший в «портрете» жреца мировоззрение своих современников (отказавшись при этом от гендерных различий - ведь важна духовная миссия изображенного человека, а не его пол)!

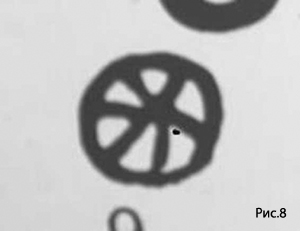

...Но не это будоражит мое воображение при взгляде на рисунок. Кто-нибудь сможет мне объяснить откуда в Гобустане мог появиться шестилучeвoй символ в круге (рис.8), который таинственным образом кочует с египетской пирамиды в трактаты Леонардо да Винчи, появляется на славянских вышивках и азербайджанских коврах, на стене албанского храма и в схемах «Цветка жизни» как базовый элемент?

Но если исследователи сакральной геометрии этого цветка рассматривают круг с шестью ребрами как матрицу всего живого, основу построения жизненного пространства, то удивляться следует другому. Видимо, Homo Gobustanis был достойным представителем своей новокаменной эпохи, ибо смог постигнуть законы мироздания Впервые и Самостоятельно – без книг, кругосветных путешествий и интернета. А может, просто у него были хорошие учителя?

Литература и примечания

1. Итогом многолетней работы Херндон М. в этом направлении стала книга «Muzic, gender and Culture» 1991 года, изданная совместно с Сюзанной Циглер.

2. Ибрагимбекова Р.Ф., Таривердиев Дж.Дж., Тариверди З.Дж.. Келагаи. Баку. 2015

3. Амирова Д. Жанрообразование в казахской песенной культуре: гендерный аспект//Традиционная культура: музыка, танец, театр, обряд. С-Петербург, 2019.

4. Маргарет Мид. Мужское и женское. Исследование полового вопроса в меняющемся мире, М.2004.

5. Васильченко Е.Е. Гендерная тема в культуре мировых цивилизаций. Интернет ресурс УДК 008:78.05. /07(5) ББК 71.0 85.313

6. Джафарзаде И. Гобустан. Наскальные рисунки. Баку.1973.

7. Венера энеолита юго-западного Причерноморья. 6000 лет. Собрание Эрмитажа.

8. Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., «Наука”, 1987 - 239 с.

9. Геннеп А.ван., Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М.: Восточная литература РАН, 1999 - 198 с

10. Касумова М. Стрельба из лука в визуальных источниках культуры иранских народов//Вестник Таджикского Государственного Университета, Душанбе, 2015

11. Фролов Б.А. Начало первобытной символики//Историко¬филологический журнал.1984.

12. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., Издательство ЛГИ,1986, 370 с.

13. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. Tərtib edən A.Axundov, Bakı: Şərq-Qərb, 2005 (Азербайджанские сказки. Составитель А.Ахиндов. Баку: Шерг-Герб, 2005)

14. Quliyeva N.M. Azərbaycanda uşaq etnoqrafiyası, Bakı, «AVRORA», 2021, 216 s. (Гулиева Н.М. Этнография детства в Азербайджане. Баку, «Аврора», 2021, 216 с.)

15. Керимова Таира. Материнский фольклор. Баку, 1994, 48 с.

16. Тернер Виктор. Символ и ритуал. М., «Наука», 1983, 277 с.

17. Бюхер К. Работа и ритм. Перевод с немецкого С.С.Заяицкого. Москва.: Новая Москва, 1923, 326 с.

18. Həsənov K. Qədim Azərbaycan halq rəqsleri. Bakı, 1983.

19. Интернетный ресурс orangevinil.